追記(6月25日)スタイル設定スクリプトと説明を修正

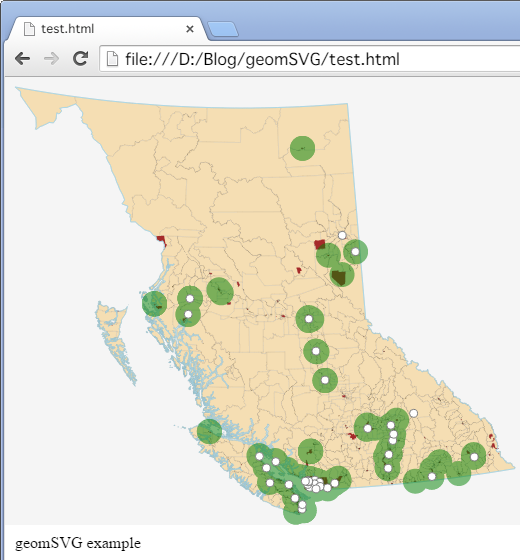

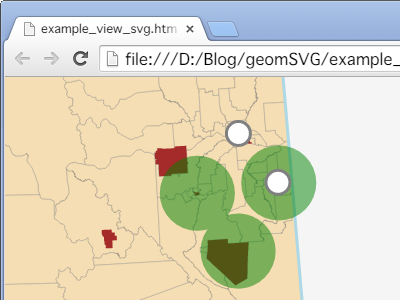

要約:一昨日始めた新しい処理方法のうち、SVG

Contents

- これまで(1)… 全体概要、SQL、JavaScript、HTML

の各ソース - (2)… PostGIS

データを SVG 出力する SQL について

- JavaScript

で行う処理の概要 - ビューポートの自動設定

- 塗り・線などの

CSS 設定 - 要素の重なり、線の太さ、点の大きさの設定

- 課題

JavaScript

下は、(1)に載せたwindow.addEventListener('load', function () {

// ページ読み込み後に処理開始

// 最初のOBJECTタグのソースがSVGだと想定し、

// ビューポートとスタイル設定のためのインスタンスを作る

var obj = document.getElementsByTagName('object')[0],

svg = obj.contentDocument.documentElement,

b = new SvgBbox(svg),

s = new SvgStyle(svg, b);

// ビューポートのオプション設定

// b.width = 500; // 表示横幅. 無指定ならブラウザ横幅

// b.fringe = 10; // 周縁ピクセル数. 無指定ならゼロ

// b.vaspOption = 1.3; // 横に対する縦の補正比率. 無指定なら補正なし

// カッコ内をIDとする要素を基準に、ビューポート設定

b.calc('border');

// 以下、スタイル設定

// カッコ内をIDとする要素を一番上に持ってくる

s.setTop('municipality');

s.setTop('hospitals'); // 後に実行される要素ほど、上に来る

..........

..........

// カッコ内をIDとする要素に線幅を設定. 単位はピクセル

s.setStrokeWidth('hospitals', 1);

..........

..........

// カッコ内をIDとする点データに半径を設定. 単位はピクセル

s.setRadius('hospitals', 4);

s.setRadius('pubs', 40000, true); // 第三引数が真:ピクセルでなく座標値

// 普通のCSSで、塗り、線色、透明度などを自由に設定

s.css('#border { fill: none; stroke: lightblue }');

..........

..........

});

ビューポートが決まって初めて座標値の単位とピクセルの比率が決まり、クラス

最後の

ビューポートの自動設定

クラス/* coding: utf-8 */

var SvgBbox = function (svg) {

this.svg = svg;

this.width = document.body.clientWidth;

this.height = null;

this.fringe = 0;

this.scale1px = null;

this.vaspOption = 1;

};

SvgBbox.prototype.calc = function (id) {

var chd = this.svg.getElementById(id).childNodes,

aryX = Array(),

aryY = Array();

for (var i = 0, len = chd.length; i < len; i++) {

var ele = chd[i],

tgn = ele.tagName;

if (tgn === 'ellipse') {

aryX.push(Number(ele.getAttribute('cx')));

aryY.push(Number(ele.getAttribute('cy')));

} else if (tgn === 'text') {

aryX.push(Number(ele.getAttribute('x')));

aryY.push(Number(ele.getAttribute('y')));

} else if (tgn === 'path') {

var seg = ele.pathSegList;

for (var j = 0, len2 = seg.length; j < len2; j++) {

var s = seg[j];

if (s.pathSegType === 2 || s.pathSegType === 4) {

// only SVGPathSegMovetoAbs or SVGPathSegLinetoAbs

aryX.push(s.x);

aryY.push(s.y);

}

}

}

}

var x1 = Math.min.apply(null, aryX),

y1 = Math.min.apply(null, aryY),

x2 = Math.max.apply(null, aryX),

y2 = Math.max.apply(null, aryY),

hh = y2 - y1,

ww = x2 - x1;

this.scale1px = ww / this.width;

this.height = hh / this.scale1px;

var fgx = this.fringe * this.scale1px,

fgy = this.fringe * this.scale1px / this.vaspOption;

fg2x = this.fringe * 2,

fg2y = this.fringe * 2 / this.vaspOption;

this.svg.setAttribute('preserveAspectRatio', 'none');

this.svg.setAttribute('height', this.height * this.vaspOption + fg2y);

this.svg.setAttribute('width', this.width + fg2x);

this.svg.setAttribute('viewBox', Array(

x1 - fgx, y1 - fgy, x2 - x1 + fgx * 2, y2 - y1 + fgy * 2).join(' '));

};

calc

バウンディングボックスの決め方は単純で、全ての子要素が持つ座標(ellipse

path

»

オプション設定がなければ、バウンディングボックスの四隅がそのまま

周縁の大きさ

塗り・線などの

クラス/* coding: utf-8 */

var SvgStyle = function (svg, bbox) {

this.svg = svg;

this.bb = bbox;

};

SvgStyle.prototype.setTop = function (id) {

var g = this.svg.getElementById(id),

p = g.parentNode;

p.removeChild(g);

p.appendChild(g);

};

SvgStyle.prototype.setStrokeWidth = function (id, num) {

var g = this.svg.getElementById(id),

chd = g.childNodes,

len = chd.length;

for (var i = 0; i < len; i++) {

chd[i].setAttribute('vector-effect', 'non-scaling-stroke');

}

g.setAttribute('stroke-width', num);

};

SvgStyle.prototype.setRadius = function (id, num, originalScale) {

var els = this.svg.getElementById(id).getElementsByTagName('ellipse'),

len = els.length,

rx = num,

ry = num / this.bb.vaspOption;

if (! originalScale) {

rx *= this.bb.scale1px;

ry *= this.bb.scale1px;

}

for (var i = 0; i < len; i++) {

var e = els[i];

e.setAttribute('rx', rx);

e.setAttribute('ry', ry);

}

};

SvgStyle.prototype.css = function (text) {

var ss = this.svg.parentNode.styleSheets;

if (ss.length === 0) {

this.svg.appendChild(document.createElementNS(

'http://www.w3.org/2000/svg', 'style'));

}

ss[0].insertRule(text, 0);

};

処理内容は

最近のブラウザでは

s.css('#pubs { fill: green; opacity: 0.5 }');

要素の重なり、線の太さ、点の大きさの設定

使うクラスは上と同じ• 要素の重なり …

• 線の太さ …

• 点の大きさ …

要素の重なりは、CSS

線の太さは、指定されたピクセル数をビューポートの座標単位に変換して

まず子要素を全て走査し

»

(修正ここまで)

点の大きさは、ellipse

s.setRadius('pubs', 40000, true);

課題

今回はビューポート設定メソッドは、当初、要素

今後は

明日はブラウザ上での